News

ニュース

2024.1.26

がん(分類)その他(分類)研究成果のご紹介

飲酒行動(飲む習慣や量)は、遺伝の影響も受けています。すでにアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)という遺伝子の関連がわかっていましたが、別の遺伝子が組み合わさることで、本来はお酒に弱いのに飲むタイプになることや、食道がんのリスクが高まることが新たにわかりました。

アルコールは体内でアセトアルデヒドという物質に分解され、アセトアルデヒドはさらに分解されて酢酸になります。酢酸は無害ですが、アルデヒドは体内にたまると顔が赤くなったり、頭痛や吐き気が起きたりします。また、アルデヒドには発がん性もあります。アルデヒドを分解するのはおもにアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)ですが、ALDH2には分解する力が強いタイプ(G型)と弱いタイプ(A型)があり、もっている遺伝子の違いによって日本人は3つのグループに分けられます。お酒に強い人(GG型)、弱い人(GA型)、全く飲めない人(AA型)です。GG型の人は飲酒してもアルデヒドは体内にたまりにくいのでその悪影響を受けにくく、AA型の人は飲酒をしないのでやはり影響を受けません。問題はGA型の人ですが、その飲酒行動には広い幅があります。

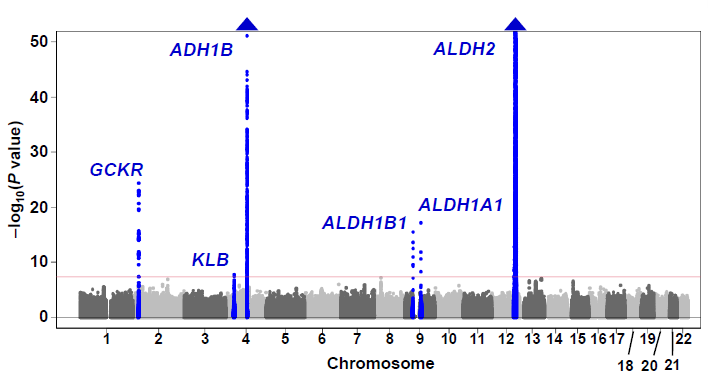

愛知県がんセンター、名古屋大学などの研究グループは、バイオバンク・ジャパンなどで集められた約176,000人の遺伝情報と飲酒行動に関する情報を調べました。その結果、ALDH2を含めた6つの遺伝子領域が飲酒行動と関連していることがわかりました。面白いことにお酒に強いGG型の人がある遺伝子の変化を持っていても飲酒量は変わりないのに、同じ変化を持つお酒に弱いGA型の人では飲酒量が多いことがわかりました。遺伝子の変化の組み合わせが、飲酒行動に影響をしていたのです。

また、食道がんのリスクについても調べたところ、7つの遺伝子領域が見つかり、ALDH2のA型との組み合わせによってリスクが高まることがわかりました。

これらの研究成果は、一人ひとりの日本人に合った病気の予防をさらに進めることにつながると期待されています。

名古屋大学によるプレスリリース

https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2024/01/post-619.html

※[研究成果のご紹介]では主に試料・情報をご提供いただいた協力者のみなさま向けに、これまでのBBJが関わる研究成果を分かりやすくご紹介しています。