introduction of research results

研究成果のご紹介

CATEGORY

2025.9.2

がん(分類)研究成果のご紹介

[研究成果のご紹介] がん関連遺伝子CHEK2と23個のがん種のリスクを評価

がんは遺伝要因と環境要因の相互作用によって発症するといわれます。近年のゲノム医療の発展と次世代シーケンサー技術の進歩などもあり、特定のがん発症リスクと関連する遺伝子の病的バリアントを生まれつき持つ方を特定することが可能と […]

2025.8.22

皮膚疾患(分類)研究成果のご紹介

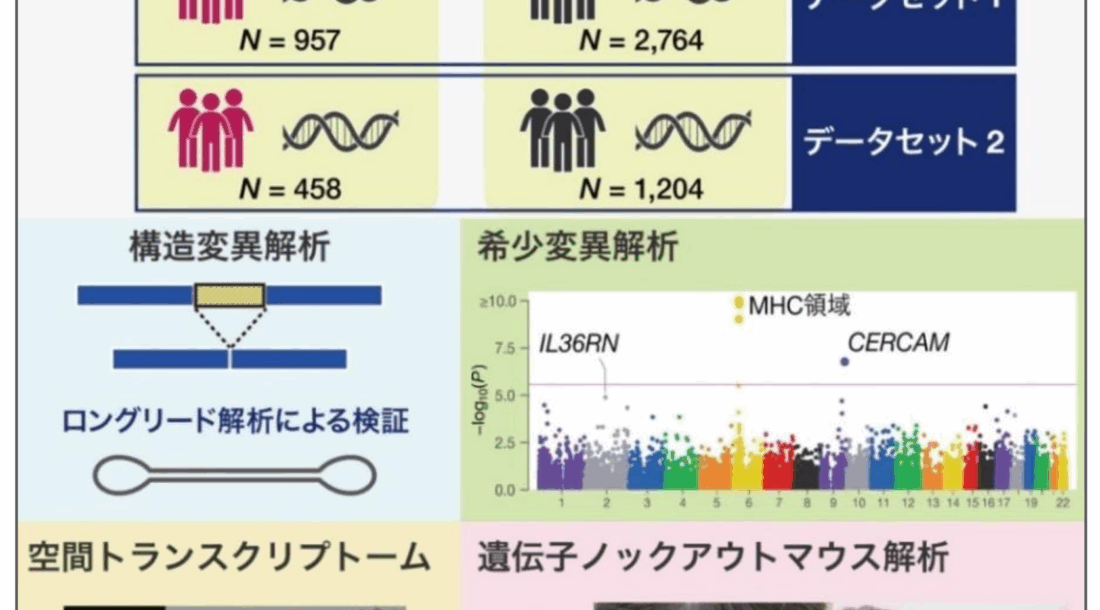

[研究成果のご紹介]乾癬(かんせん)の原因に関わる新しい遺伝子を発見

乾癬は、皮膚の新陳代謝のスピードが異常に速くなることで起こる慢性的な皮膚の病気です。皮膚では通常、約1カ月をかけて内側で生じた新しい細胞と表面から剥がれ落ちる古い細胞が入れ替わります。ところが、乾癬では、数日ほどに短くな […]

2025.7.29

がん(分類)研究成果のご紹介

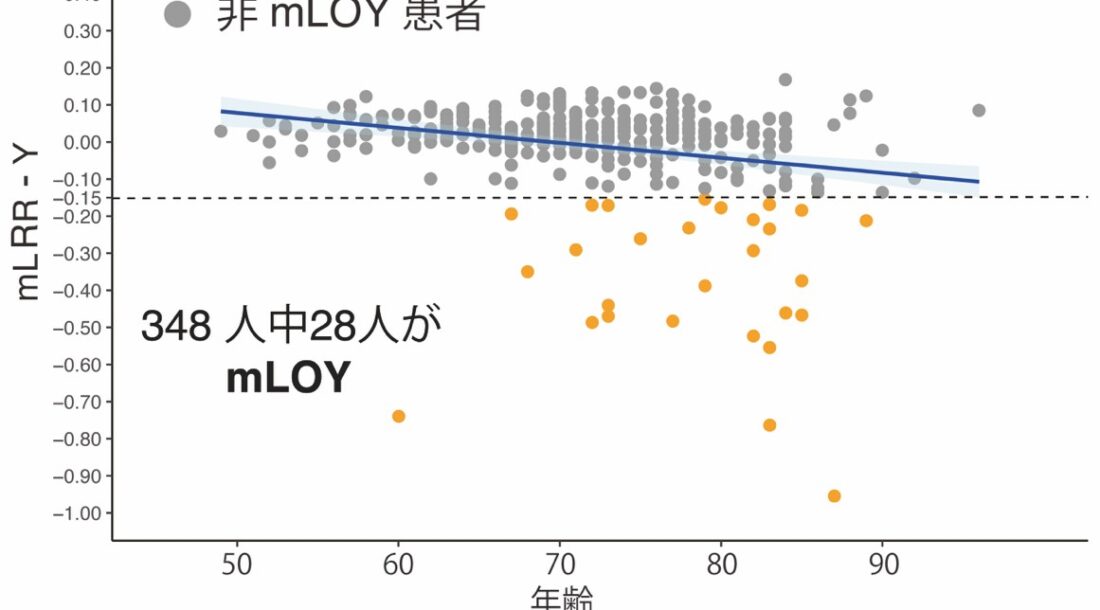

[研究成果のご紹介]がん患者の放射線治療と“Y染色体モザイク喪失” の関連を初報告~順天堂大学とバイオバンク・ジャパンの大規模データから明らかに~

男性では、加齢や喫煙により、細胞分裂の過程で一部の細胞でY染色体が失われることが比較的多くみられ、70代では約40%に生じるといわれています。この現象は一部の細胞のみに起こるため、正常な細胞とY染色体の喪失が生じた細胞が […]

2025.7.28

その他(分類)研究成果のご紹介

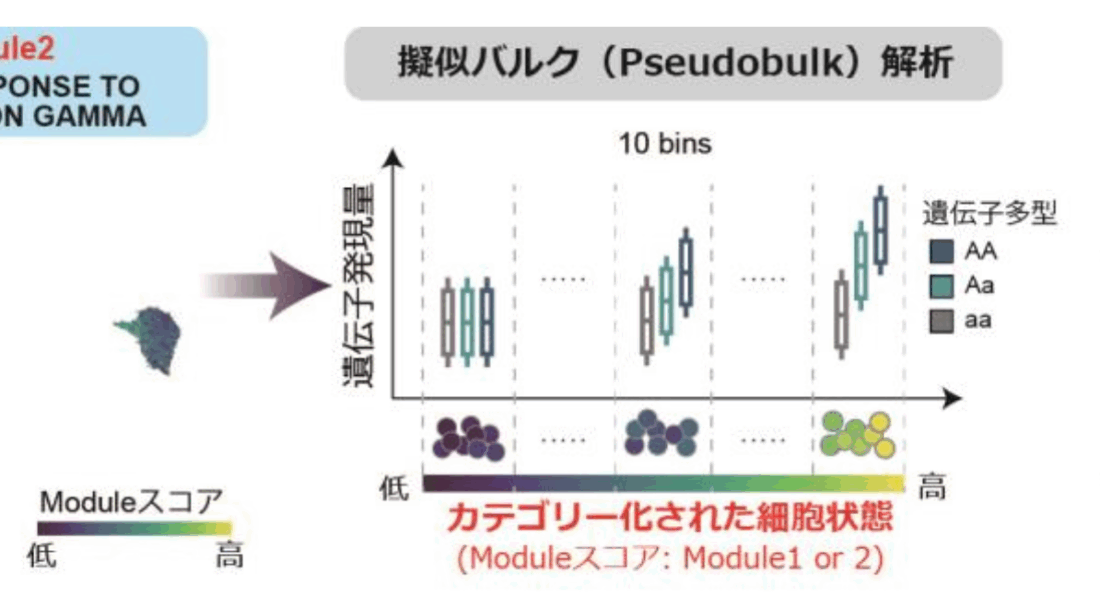

[研究成果のご紹介]日本人での免疫細胞シングルセルアトラスを作成

免疫細胞は種類が多いうえに、そのときの状態によって働いている遺伝子が異なります。また、一人ひとりの遺伝的要因や環境的要因によっても免疫の働き具合は変わってきます。大阪大学などの研究グループは、血液中のリンパ球、単球、樹状 […]

2025.7.1

その他(分類)研究成果のご紹介

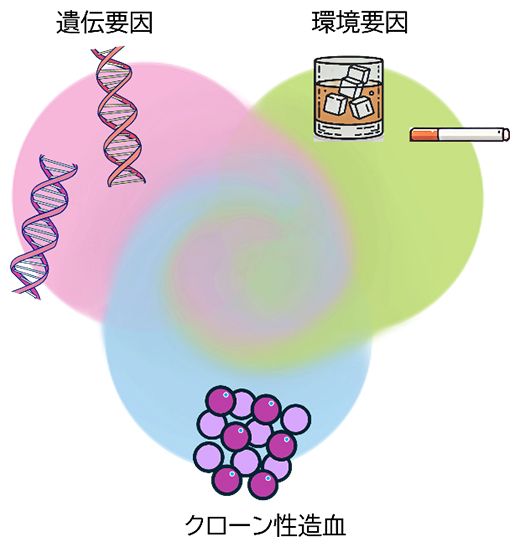

[研究成果のご紹介]年齢による遺伝子の変化が及ぼす影響 ―もともとの遺伝的要因や生活習慣との関連も―

血液のもととなる細胞の遺伝子に変化が起き、その変化をもつ細胞が増えていくことを「クローン性造血」と呼び、年齢とともに自然に生じる現象として知られています。クローン性造血ではさまざまな遺伝子の変化が観察できますが、ごくまれ […]

2025.4.28

内分泌代謝疾患(分類)呼吸器疾患(分類)心疾患・脳血管疾患(分類)研究成果のご紹介

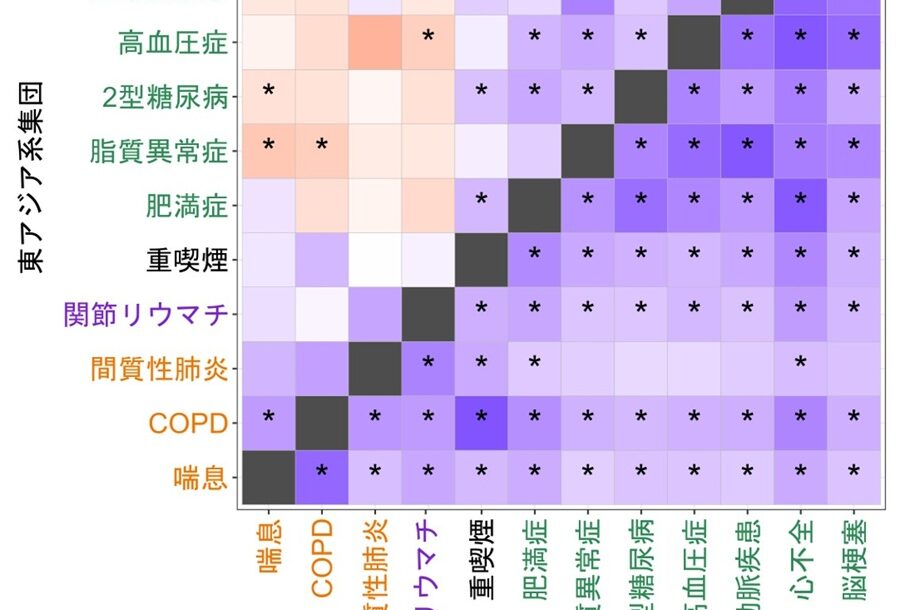

[研究成果のご紹介]東アジア系と欧州系で同時にかかる疾患リスクに逆方向の相関

同じ人が同時期に複数の疾患にかかることがあり、多疾患併存と呼んでいます。しかし、どの疾患を併発しやすいかには、集団によって異なることが知られていました。たとえば、慢性閉塞性肺疾患は欧州系の集団では肥満症や脂質異常症と合併 […]

2025.3.12

研究成果のご紹介神経・精神疾患

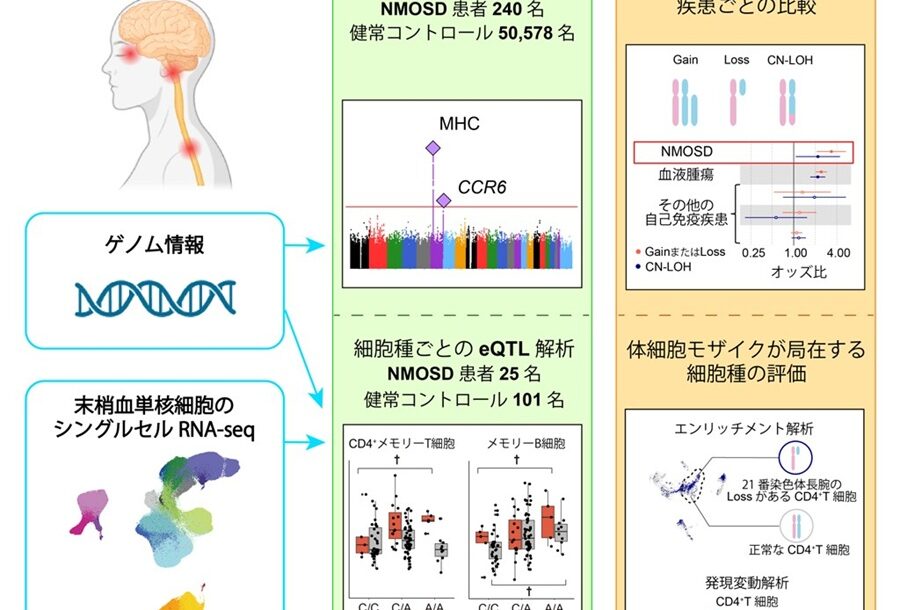

[研究成果のご紹介]神経にダメージを与える自己免疫疾患のメカニズムの解明へ

免疫系が自分の視神経や脊髄を攻撃してしまい、視力低下や手足マヒなどが生じる視神経脊髄炎スペクトラム障害という疾患があります。10万人あたりの患者数は欧州で約1人、東アジアで約3.5人と少なく、体内で何が起きているか詳しく […]

2025.3.5

その他(分類)研究成果のご紹介

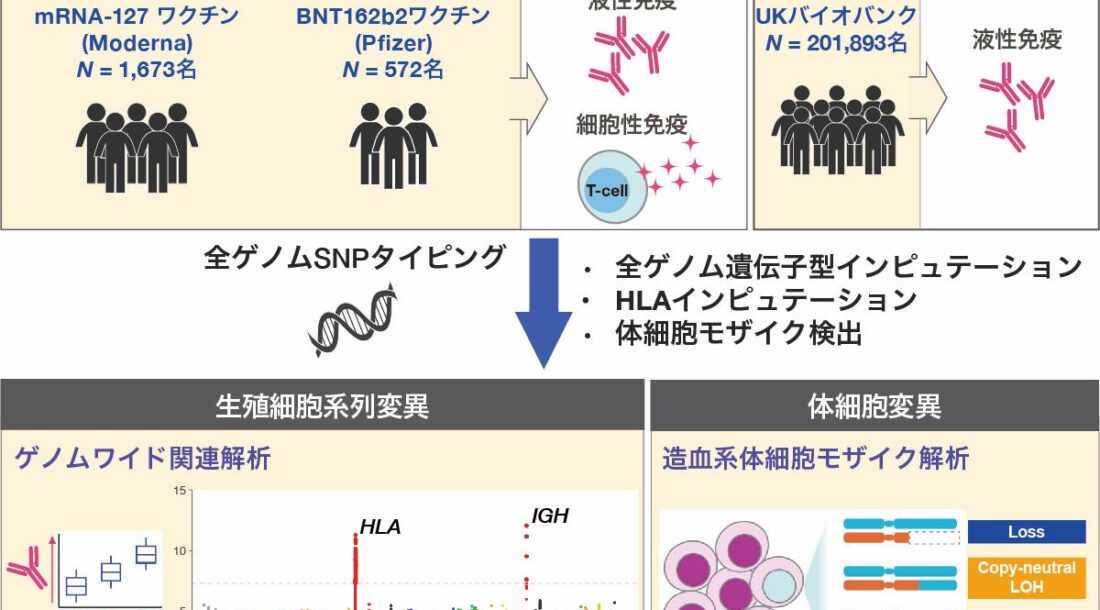

[研究成果のご紹介]COVID-19ワクチンが効きやすい人とそうでない人の違いを遺伝子レベルで明らかに

ワクチンを接種することで病気を防ぐことができますが、その効果には個人差があることがわかっています。このような効果の違いの原因を明らかにすることは、より効果的なワクチンの開発や接種方法を考える上で、とても大切なことです。 […]

2025.2.21

研究成果のご紹介骨・結合組織疾患(分類)

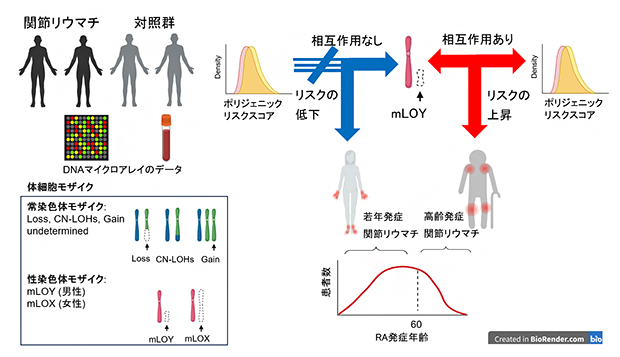

[研究成果のご紹介]体細胞モザイクと関節リウマチとの関連を日本最大規模で解析

関節リウマチは、本来は自分の体を病原体などから守る免疫が誤って自分の組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種で、生まれつきの体質と生活環境の両方が関係すると考えられています。最近、日本では、高齢(60歳以上)になってから発 […]

2024.12.12

がん(分類)その他(分類)研究成果のご紹介

[研究成果のご紹介]日本人集団におけるPTEN遺伝子の変異と、がんなどの疾患との関連を検証

腫瘍抑制遺伝子は、細胞の増殖を抑えたり異常を修復・排除することで、がんの発生を防ぐ「ブレーキ役」として働きます。PTEN遺伝子もその一つで、この遺伝子に生まれつきの病的バリアントがあると、高い多発性がん発症リスクを特徴と […]