News

ニュース

2025.3.5

その他(分類)研究成果のご紹介

ワクチンを接種することで病気を防ぐことができますが、その効果には個人差があることがわかっています。このような効果の違いの原因を明らかにすることは、より効果的なワクチンの開発や接種方法を考える上で、とても大切なことです。

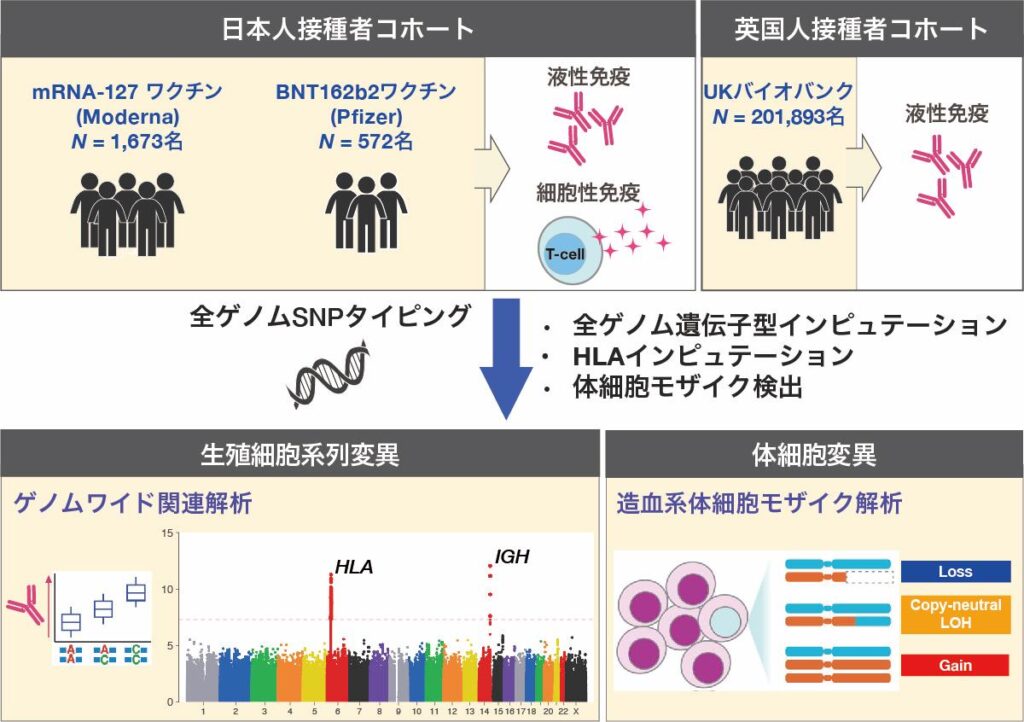

東京大学、慶應義塾大学などの研究グループは、COVID-19ワクチンを接種した人たちの効果と、生まれつき持っている遺伝子の違いとの関係を詳しく調べるため、2,096人のワクチン接種者を対象に、約900万か所の遺伝子多型 をゲノムワイド関連解析で調べました。その結果、病気から体を守るタンパク質であるIgG抗体を作るのに関わるIGHG1という遺伝子や、免疫の働きに関係するHLAという遺伝子の遺伝子多型が、ワクチンの効きやすさに影響していることがわかりました。

特に、IGHG1遺伝子上の1か所の情報が変わることで体の中で作られるタンパク質の一部が別のものになる変化は、東アジア系集団に特有のもので、他の集団ではほとんど見られない遺伝子の特徴でした。また、HLA遺伝子を詳しく調べたところ、ワクチンで抗体を作る力にはHLA-DRβ1というタンパク質の中の特定の場所(タンパク質を構成しているアミノ酸のうち96番目のアミノ酸がほかのものに変化)が関係していることがわかりました。一方で、免疫反応の司令塔の役割をしているT細胞には、HLA-DRβ1の別の場所(13番目と47番目のアミノ酸が変化)やそのほかのHLA遺伝子の多型が影響していることが明らかになりました。

さらに研究グループは、バイオバンク・ジャパン(BBJ)などが集めた血液のタンパク質データを使って、免疫の強さに関わる遺伝子の違いが、血液中の免疫に関係するタンパク質にどのような影響を与えているのかを調べました。その結果、抗体をたくさん作りやすくするHLA遺伝子多型は、免疫に関係するタンパク質など、血液中の15種類のタンパク質の量を変化させることがわかりました。

一般的に、年齢が上がるにつれて、ワクチンで免疫をつける力が弱くなりますが、その原因の一つとして、何らかの原因によって後天的に遺伝子に変化が起きた白血球が、同じタイプの細胞をどんどん増やしていくクローン性造血という現象が知られています。研究グループは、その現象のなかでも大規模に染色体が変化した体細胞モザイク が、免疫の働きにどのような影響を与えるのかを、英国のUKバイオバンクに登録された約15万人のCOVID-19ワクチン接種者のデータを使って調べました。その結果、白血球の10%以上にIGHG1やHLAという遺伝子が関わる染色体の異常がある人は、免疫を作る力が弱くなっていることがわかりました。さらに、BBJやUKバイオバンクのデータを分析した結果、IGHG1やHLAに関連する体細胞モザイクが、感染症や免疫系の病気にかかるリスクを高めることも示されました。

今回の研究成果は、将来の新たな感染症に備えたワクチンの開発や接種の方針づくりに役立つだけでなく、免疫が年齢とともに低下する仕組みがより明らかになることが期待されます。

プレスリリース記事はこちら

成果を発表した論文(英語)

Germline variants and mosaic chromosomal alterations affect COVID-19 vaccine immunogenicity

※[研究成果のご紹介]では主に試料・情報をご提供いただいた協力者のみなさま向けに、これまでのBBJが関わる研究成果を分かりやすくご紹介しています。