News

ニュース

2023.10.30

研究成果のご紹介骨・結合組織疾患(分類)

自己免疫疾患には多くの種類があり、いずれもたくさんの種類の免疫細胞が関係していて、それぞれが複雑に働いていることがわかっています。また、同じ自己免疫疾患と診断された患者さんでも、病気の仕組みや免疫細胞の働きが人によって違うことがあります。そのため、一つの決まった治療法では、すべての患者さんに効果的でないという問題がありました。

自己免疫疾患の病気になるかどうかは、生まれつきの体質が関係していて、これまでに、ゲノムワイド関連解析(GWAS)によって、病気の発症に関わる遺伝子の変化がいくつも見つかっています。また、将来、病気になる可能性があるかを予測する研究も始まっていますが、生まれつきの体質の違いと、実際に病気として現れる症状や免疫細胞の働きの違いが、どのように関係しているのかは、明らかになっていませんでした。そのため、さまざまな自己免疫疾患について、免疫細胞がどのように働いているかを調べ、患者さんの臨床情報や遺伝情報を結び付け、自己免疫疾患の患者さんをタイプ別に分類するような、大規模で詳細な研究が必要とされていました。

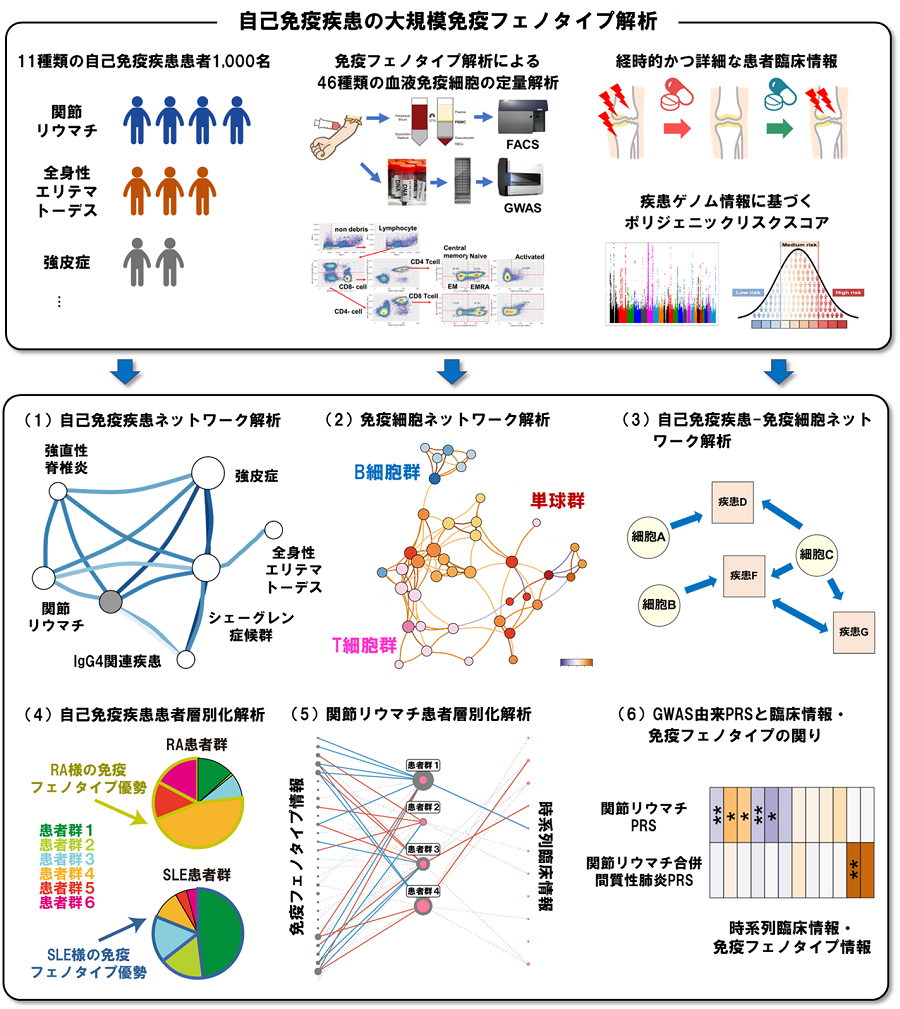

産業医科大学、大阪大学などの研究グループは、11種類の自己免疫疾患の患者さん約1,000人を対象に、血液の中にある46種類の免疫細胞の種類や特徴を詳しく調べる、免疫フェノタイプ解析という研究を行いました。その結果、これら11種類の自己免疫疾患を6つのグループに分けることができました。そのうち、3つのグループには関節リウマチの患者さんが多く、残りの3つのグループには全身性エリテマトーデスの患者さんが多く、2つのグループに大別できる ことが明らかになりました。これは、「どの免疫細胞がどの自己免疫疾患の発症にかかわっているか」という長年の謎に迫る成果と言えます。

さらに研究グループは、GWASの結果を基に、個人ごとの病気になるリスクを数値化したポリジェニック・リスク・スコア(PRS)を計算しました。その結果、PRSの値が高い関節リウマチの患者さんは比較的若く、炎症や関節のダメージが強いことがわかりました。一方で、間質性肺疾患という、関節リウマチの合併症である肺の病気に関してPRSの値が高い関節リウマチの患者さんでは、免疫細胞の一種である樹状細胞の量が増えていることが明らかになりました。これは、関節リウマチの発症や合併症のリスクを予測するPRSが、それぞれ異なる免疫の働き方と関係していることを示しています。また、これは、まだよくわかっていない間質性肺疾患の仕組みを明らかにする手がかりになると考えられます。

今回の研究成果により、自己免疫疾患の仕組みがより明らかになり、一人ひとりの病状に合わせた最適な個別化医療が社会で実現していくことが期待されます。

大阪大学によるプレスリリース

https://www.med.osaka-u.ac.jp/activities/results/2023year/okada2023-10-26

※[研究成果のご紹介]では主に試料・情報をご提供いただいた協力者のみなさま向けに、これまでのBBJが関わる研究成果を分かりやすくご紹介しています。