News

ニュース

2024.9.20

心疾患・脳血管疾患(分類)研究成果のご紹介

冠動脈疾患や2型糖尿病は生活習慣病ともいわれ、その発症には遺伝要因と生活習慣が関係していることが分かっています。近年、疾患の遺伝的なリスクを測るのにポリジェニックリスクスコア(PRS)がよく使われています。一方、生活習慣が関わるリスクとしては、不健康な食生活、喫煙、運動不足やストレスなどがあげられます。しかし、遺伝的リスクの高さと生活習慣の改善による予防効果の高さにどのような関係があるのかはわかっていませんでした。

大阪大学、理化学研究所などの研究グループは、人工知能の一種である機械学習の手法とPRSを使い、喫煙や肥満などの生活習慣の改善による病気の予防効果と、遺伝的リスクとの関係を調べました。この分析には、英国のUKバイオバンク(UKB)と、バイオバンク・ジャパン(BBJ)の登録者のゲノムデータと臨床情報が使われました。

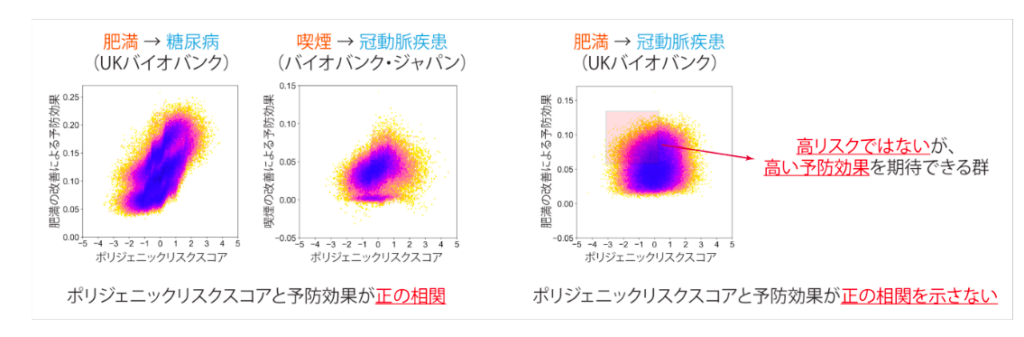

同研究チームは、まず因果関係を明らかにする機械学習の計算モデルを使って、年齢・性別などの個人の特徴に基づいた予防効果を予測しました。そして次にその予防効果とPRSとの関係を調べました。その結果、BBJのデータでは、「冠動脈疾患の遺伝的リスク」が高いほど「喫煙の改善による予防効果」が高くなり、UKBのデータからは「2型糖尿病の遺伝的リスク」が高いほど「肥満の改善による予防効果」も高くなるという正の相関があることが分かりました。これらの疾患と喫煙および肥満の組み合わせにおいては、PRSのスコアが高い遺伝的高リスク集団で、高い予防効果が期待されることが示されたのです。

ただし、他の生活習慣病と生活習慣のリスク因子との関係については、ほとんどの相関は弱いか負の相関という結果でした。必ずしも遺伝的高リスク集団が、生活習慣の改善による予防の恩恵を最も受けるとは限らないこと、遺伝的リスクが低くても生活習慣の改善による疾患の予防効果が高い人たちが存在しうることが示されました。

大阪大学によるプレスリリース記事

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20241004_

※[研究成果のご紹介]では主に試料・情報をご提供いただいた協力者のみなさま向けに、これまでのBBJが関わる研究成果を分かりやすくご紹介しています。