News

ニュース

2025.3.12

研究成果のご紹介神経・精神疾患

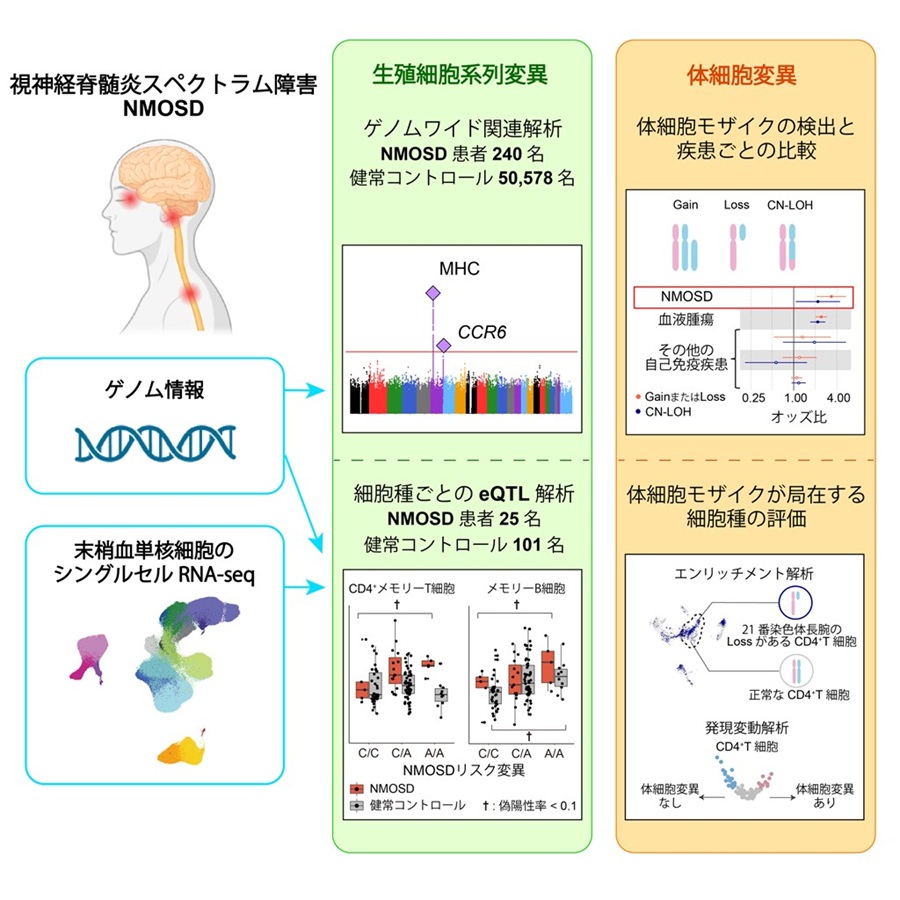

免疫系が自分の視神経や脊髄を攻撃してしまい、視力低下や手足マヒなどが生じる視神経脊髄炎スペクトラム障害という疾患があります。10万人あたりの患者数は欧州で約1人、東アジアで約3.5人と少なく、体内で何が起きているか詳しくわかっていません。ほかの自己免疫疾患では生まれながらの遺伝的体質や、免疫系を担う白血球に加齢とともに生じた遺伝子の変化が発症のリスクを高めることが知られています。そこで、大阪大学、九州大学などの研究グループは、遺伝的体質と後天的に生じた白血球の遺伝子の変化の両面から、視神経脊髄炎スペクトラム障害の発症リスクを高める要因を探りました。

患者さん240人とそうでない約5万人のゲノム情報でゲノムワイド関連解析(GWAS)をした結果、免疫系の働きにかかわるCCR6遺伝子の近くにあるDNA配列の変化が発症リスクを高めることがわかりました。この変化が体内でどのように影響しているかを調べるために、患者さん25人とそうでない101人のリンパ球や単球(白血球の成分の一種)で細胞ごとにCCR6遺伝子がどのくらい発現しているかを調べました。その結果、患者さんでは免疫系の司令塔となるヘルパーT細胞のあるグループで、CCR6がたくさん作られていることがわかりました。これが発症に関連していると思われます。

次に、加齢とともに生じるDNAの変化とこの疾患との関連を調べました。その結果、21番染色体の一部で欠損が起きているヘルパーT細胞では、免疫反応にかかわる遺伝子の働きが低下していて、これが視神経脊髄炎スペクトラム障害と関連していることが示唆されました。

この研究はこれまで詳しくわかっていなかった視神経脊髄炎スペクトラム障害の理解につながり、治療法の開発に役立つと期待されます。

東京大学によるプレスリリース

https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/about/press/page_00324.html

成果を発表した論文(英語)

Contribution of germline and somatic mutations to risk of neuromyelitis optica spectrum disorder

※[研究成果のご紹介]では主に試料・情報をご提供いただいた協力者のみなさま向けに、これまでのBBJが関わる研究成果を分かりやすくご紹介しています。