News

ニュース

2023.11.30

消化器疾患(分類)研究成果のご紹介

消化性潰瘍は、胃酸によって消化管が傷つく病気で、主に胃にできる「胃潰瘍」と、十二指腸にできる「十二指腸潰瘍」があります。疫学研究では、日本で消化性潰瘍の有病率が高いと報告されています。発症には生活習慣や胃にすみつくピロリ菌の感染が関わることは知られていますが、遺伝的な要因はまだ十分に分かっていません。

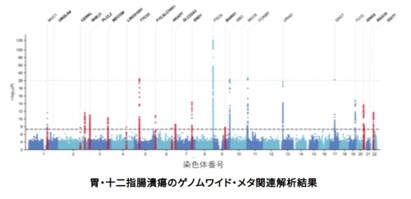

東京大学、岩手医科大学などの研究グループは、消化性潰瘍に関わる遺伝的な特徴を調べるために、日本人集団と欧州系集団のデータを統合して、患者52,032人と対照群905,344人を対象にした大規模なゲノムワイド関連解析(GWAS) を行いました。その結果、消化性潰瘍に関連する25の新たな遺伝的座位 を同定しました。しかもこれらの領域は、日本と欧州系という異なる祖先集団間でも、かなり共通していました。ただし、胃潰瘍は十二指腸潰瘍に比べて、より多くの遺伝子が関わっており、個々のばらつきも多い複雑な遺伝的背景が確認されました。

またピロリ菌感染を考慮した解析では、ピロリ菌に関連する人間側のゲノム上の領域が特定されました。遺伝子発現 データを組み合わせた解析からは、消化性潰瘍に関連する遺伝子が、胃の細胞の中でも、ホルモンを分泌するD細胞で強く働いていることがわかりました。このホルモンは胃酸の分泌を抑えて胃を守る働きがあることが知られています。

本研究により、過去最大の数の消化性潰瘍に関わる遺伝的座位が見つかっており、これに基づいてポリジェニック・リスク・スコア(PRS) モデルを開発することで、消化性潰瘍予防のための精密医療の実現に役立つと期待されます。

東京大学によるプレスリリース

https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/about/press/page_00267.html

成果を発表した論文(英語)

※[研究成果のご紹介]では主に試料・情報をご提供いただいた協力者のみなさま向けに、これまでのBBJが関わる研究成果を分かりやすくご紹介しています。